お電話でのお問合せはこちら

0267-67-2048肝臓 胆嚢/胆管 膵臓の病気

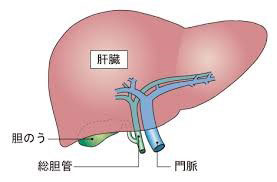

肝臓について

肝臓の働きには様々ありますが、最も重要な機能は、消化管より吸収された栄養素が肝臓に入り、これらの栄養素の利用し、糖質、脂肪、タンパク質などの代謝を行います。

そのほか、エネルギーの貯蓄、胆汁の産生、薬物などの解毒機能も備えています。

<肝臓の主な病気>

脂肪肝、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、急性肝炎(A型、B型、C型、D型、E型)、慢性肝炎(B型、C型)、肝硬変、肝がん、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎など

脂肪肝・脂肪肝炎

-

脂肪肝は肝細胞に中性脂肪が異常に蓄積した状態をいい、肝臓の病気の中で最も多く見られます。

脂肪肝は、アルコール性と非アルコール性に分類され、非アルコール性は、肥満・糖尿病・脂質代謝異常などの過栄養が主な原因です。 - 脂肪肝炎は、脂肪肝に炎症が加わり線維化してしまった状態をいいます。脂肪肝炎は炎症がさらに進むと肝硬変へと至ってしまい、肝臓がんを発症する可能性があります。

- 脂肪肝の治療の原則は原因の排除です。アルコール性は減酒・禁酒。非アルコール性は食事・運動療法や血糖コントロールが基本となります。

C型肝炎

- C型慢性肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)が肝細胞に持続感染して、これを排除する免疫反応によって肝臓に炎症が起こる疾患です。肝細胞の壊死と再生が繰り返されるため、線維化が進行し肝硬変となり高率に肝がんを発症します。

-

HCVは主に血液を介して感染します。使い捨ての注射器の普及と検査体制の確立により新たな感染は激減していますが、現在でも刺青、ピアス、カミソリなどが感染源となることがあります。

性交渉による感染の頻度は2~10%と低率です。 -

自覚症状に乏しいため、血液検査の異常がきっかけとなります。

持続する肝機能異常がある場合にはHCV抗体検査を行います。 - C型肝炎は、抗ウイルス薬の内服薬によりほぼ100%ウイルスを排除することができます。

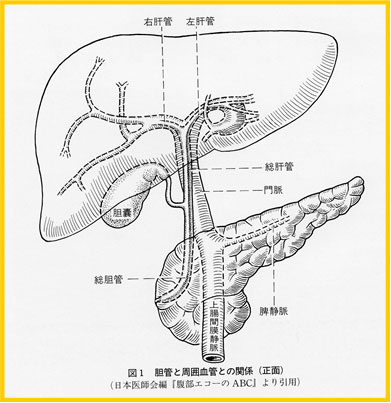

胆嚢/胆管について

-

胆嚢と胆管を総称して胆道と呼びます。

胆道の働きは、肝臓から分泌された胆汁を胆嚢に運搬し、胆嚢内で濃縮し、食事摂取にあわせて十二指腸へ排出することです。 - 胆汁は1日に600ml~1200ml生成され、胆汁分泌の主な目的は脂肪の消化吸収に必要な胆汁酸の分泌をし、油性の代謝産物を分解、排泄することです。

<胆嚢、胆管の主な病気>

胆石症、急性胆嚢炎、急性胆管炎、胆嚢がん、胆管がん、胆嚢腺筋腫症 など

胆石症

-

胆石症とは胆汁の成分が固まって石になる病気です。

結石が存在する部位によって、胆嚢結石症、胆管結石症と呼ばれます。 - 胆嚢結石症のできる危険因子には、加齢、女性、妊娠/エストロゲン、高カロリー、高炭水化物、肥満、急激な体重減少などがあります。無症状のことが多いですが、まれに発作を起こし、右上腹部に急激な痛みを伴うことがあります。

- 胆のうがんと関連があると言われています。

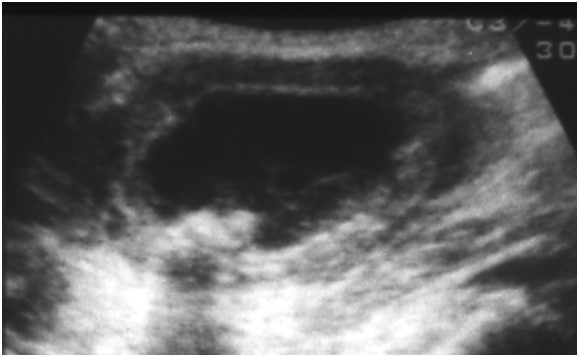

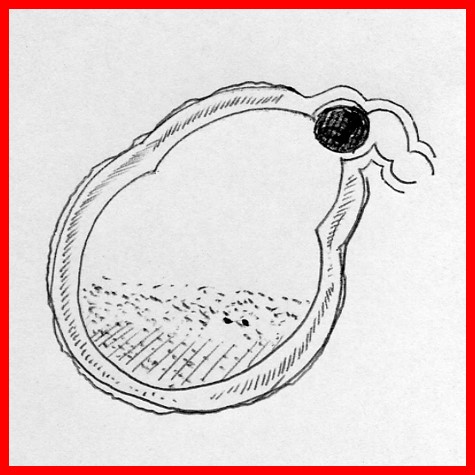

胆嚢結石の腹部超音波画像

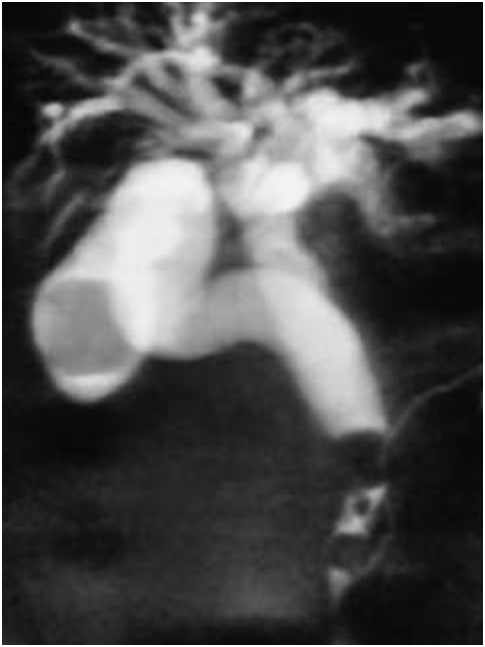

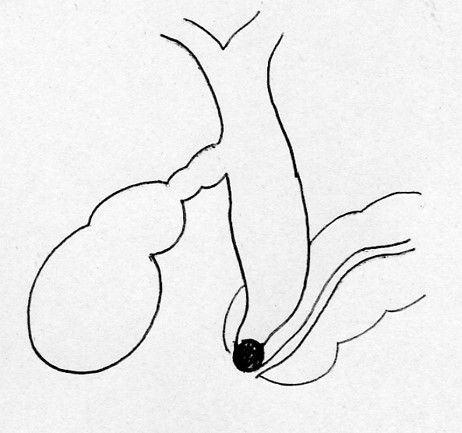

胆嚢結石、胆管結石のMRCP画像

急性胆嚢炎

- 胆嚢結石が、胆汁の出口に嵌まり込んでしまうことによっておこる病気です。発熱や強い右上腹部痛が出現します。

-

治療は軽症では、抗生物質の投与。

中等症から重症では、緊急手術やドレナージが必要となります。

急性胆嚢炎の超音波画像

急性胆管炎

-

胆嚢結石と同じように胆管結石が、胆管に嵌まり込んでしまい起こる病気です。

発熱、右上腹部痛、黄疸などの症状が出現し、悪寒や戦慄を伴うこともあります。 - 治療は内視鏡治療となります。

内視鏡治療の様子

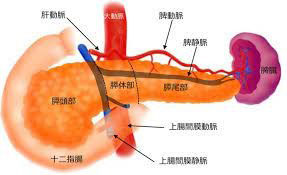

膵臓について

- 膵臓の働きには、大きく分けて外分泌機能と内分泌機能があります。外分泌機能は、たんぱく質、脂肪、糖質の分解、消化を助ける消化酵素を分泌します。内分泌機能は、インスリン、グルカゴンというホルモンを分泌し、インスリンにより血糖調節、グルカゴンにより肝臓でのグリコーゲン分解、糖新生、蛋白分解を促進します。

<膵臓の主な病気>

急性膵炎、慢性膵炎、膵臓がん、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN) など

膵臓がん

-

膵臓がん罹患率は年々増加傾向にあります。予後が悪いがんと知られており、早期発見が重要とされております。

腹痛、黄疸など自覚症状が出た時には、すでに進行していることが多く、特に以下高危険群の方は定期的なスクリーニングが必要となります。

膵がん高危険群

- 家族歴

- 合併疾患:糖尿病、肥満、歯周病、慢性膵炎、IPMN、膵嚢胞

- 嗜好:喫煙、飲酒